ランサムウェアについて【注意喚起】

ランサムウェアとは

金銭を脅し取ることを目的としたマルウェア(コンピュータウイルス)のことで、感染すると、コンピュータ内のファイルが暗号化されて使用できなくなる上、暗号化の解除などの目的で「身代金」を要求されます。

感染経路は?

これまでは、メールやWebサイトが主な感染経路でしたが、近年ではVPN機器の脆弱性などが悪用された感染が増加しています。

感染すると?

- パソコン等の端末に保管されたファイルが、利用者の意図に沿わずに暗号化されて使用できなくなったり、画面がロックされて操作できなくなったりします。

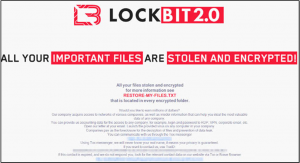

- 暗号化されたファイルの復旧と引き換えに、身代金を支払うよう促す内容の脅迫メッセージが表示されます。

- ネットワークを通じて感染が拡大します。

【最近の攻撃の手口】

- 「盗んだ情報を公開する」と脅迫されます。

暗号化したファイルを復旧するための身代金要求に加え、暗号化する前に窃取したデータの一部をインターネットに公開してデータの所持を誇示した後、身代金を支払わなければ残りのデータを全て公開する、といった二重脅迫の手口が確認されています。

被害の予防対策

- OS、ネットワーク機器等の脆弱性対策

OSやソフトウェアに脆弱性がある状態のまま、電子メールの添付ファイルを実行したり、Webサイトを閲覧すると、マルウェアに感染するリスクがあります。

また、ネットワークへの不正な侵入の手口として、VPN機器等のネットワーク機器の脆弱性が使用される事例も確認されています。

利用している機器等は常に最新の状態にしておきましょう。

- 認証情報の適切な管理

利用しているリモート・デスクトップ・サービスやVPN機器等のネットワーク機器の認証パスワードが脆弱であったために、ネットワークに侵入され、ランサムウェアによる被害が生じる事例が確認されています。

パスワードは、英字・大文字・小文字・数字・記号を組み合わせて、複雑で推測されにくいものを設定しましょう。(パスワードの使い回しも避けてください。)

また、2要素認証等による強固な認証手段の導入や、IPアドレス等によるアクセス制限と組み合わせるなどといった対策も積極的に実施しましょう。

- 電子メール等への警戒

サイバー犯罪は高度化・巧妙化しており、利用者の心理的な弱点を狙う手口も頻繁に用いられるようになっています。

電子メールを使用した手口では、送信元が詐称されていたり、本文からは不正なメールと見抜けなかったりすることもあります。

知人や企業等からのメールであっても、 ファイルが添付されている時は、送信元への確認を行うなど、不用意に添付ファイルを開いたり、リンク先にアクセスしたりしないようにしましょう。

感染に備えた被害軽減対策

- データのバックアップの取得等

ランサムウェアに感染した場合に備えて、バックアップはなるべくこまめに取得し、ネットワークから切り離して保管しましょう。また、バックアップにより復旧できるかどうかについても確認しておきましょう。

- アクセス権等の権限の最小化

いったん侵入されると、ネットワーク内の複数の端末でデータが暗号化されるなどといったように、被害の範囲が拡大することとなります。利用者アカウントに割り当てる権限やアクセス可能とする範囲などは必要最小限にしましょう。また、インターネットに接続された機器が感染した場合に備えて、その機器からアクセス可能な範囲を限定しましょう。

- ネットワークの監視

ランサムウェアを含め、マルウェア等に感染した端末では、外部のサーバーとの間で不審な通信が発生する場合があります。ネットワーク内の不審な挙動を早期に発見することで、感染拡大や外部からの侵入の範囲拡大を阻止することに繋がります。異常を検知した際には迅速に対処しましょう。

もしも被害にあったら、警察に通報を!

警察に寄せられたサイバー犯罪に関する情報を元に、事件捜査や対策に必要な情報の提供・助言、他の企業への被害拡大防止のための注意喚起等の取組を行っています。

被害拡大防止のため、警察への通報をお願いします。

○ 徳島県警察ランサムウェア被害防止対策チラシ(PDF)

○ 内閣サイバーセキュリティセンター「ランサムウェア特設ページ」

https://www.nisc.go.jp/tokusetsu/stopransomware/index.html

○ 警察庁「サイバー空間をめぐる脅威の情勢等」

https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/index.html/